颈动脉是将血液由心脏输送至头、面、颈部的大血管,是脑的主要供血血管之一。据文献报道,重度颈动脉狭窄患者,即便采用有效的药物治疗控制,2年内脑缺血事件发生率也高达26%以上;而60%以上的脑梗塞是由于颈动脉狭窄造成,严重的脑梗塞可导致患者残疾甚至死亡。故而,颈动脉狭窄已经成为当今社会危害人民健康的“头号杀手”之一。

部分轻、中度颈动脉狭窄患者可无临床症状。对于临床出现与狭窄相关的症状者,称为“症状性颈动脉狭窄”。

症状性颈动脉狭窄的临床表现主要与血管狭窄导致的脑缺血相关。根据发病的时间特点可以分为短暂性脑缺血发作以及卒中,而这两者的主要区别在于患者的缺血症状是否可在24小时内完全缓解。可以完全缓解的为短暂性脑缺血发作,而不能完全缓解的为卒中。

颈动脉狭窄导致的缺血症状主要包括,头晕、记忆力、定向力减退、意识障碍、黑朦、偏侧面部和/或肢体麻木和/或无力、伸舌偏向、言语不利、不能听懂别人说的话等。

根据颈动脉内径缩小的程度,目前《中国脑血管病指南》里面提及颈内动脉的狭窄,可以分为四级:

- 1、轻度的狭窄,也就是颈动脉的内径<30%,称为轻度的狭窄;

- 2、中度的狭窄,颈动脉的内径在30%-69%的时候,称为中度的狭窄;

- 3、重度的狭窄,颈内动脉的内径是在70%-99%的时候,称为重度狭窄;

- 4、完全闭塞就是通过颈动脉的造影完全的闭塞,没有丝毫的血流的时候,称为完全闭塞。

颈动脉狭窄的诊断主要依据患者的临床症状、体格检查以及影像学检查来确定。目前主要应用于临床的影像学检查方法主要包括对血管的形态学检查以及对脑组织的检查两个方面;而对于斑块的性质以及血液流变学的影像学研究则为未来的研究方向。

血管影像学检查方法

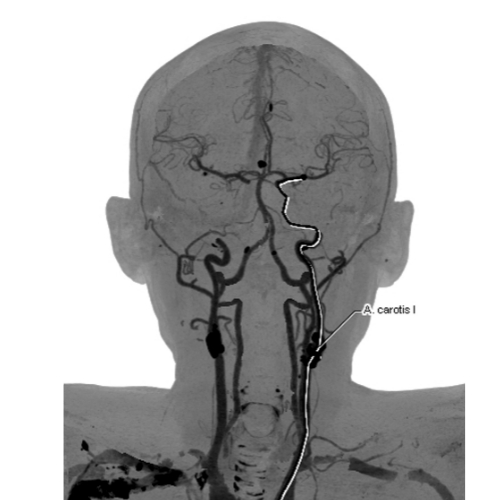

目前主要应用于颈动脉的血管影像学检查方法主要包括:颈动脉超声、经颅彩色多普勒、CT血管成像(CTA)、数字减影血管造影(DSA)。其中,DSA为检查的“金标准”。

脑组织影像学检查

由颈动脉狭窄导致的脑组织缺血性改变,目前主要应用于临床的脑组织检查为计算机断层扫描(CT)、核磁共振(MRI)平扫及弥散加权成像(DWI)。

除此以外,目前已有基于核磁共振的应用于临床的斑块性质学检查方法,主要是指多序列核磁显像,利用不同扫描序列核磁共振对于不同组织的敏感性,检测斑块的主要成分特点。但在临床上尚未普及。

鉴别诊断

对于颈动脉狭窄的鉴别诊断,主要包括症状上的鉴别以及部位上的鉴别。症状上主要与其他脑内病变如:颅内占位、癫痫发作以及其他脑血管病等。部位上的鉴别则主要指合并其他血管狭窄性疾病时需要判断颈动脉狭窄是否为导致脑组织缺血的“责任血管”。

颈动脉狭窄的治疗主要包括危险因素的控制、药物治疗、手术治疗以及介入治疗。

危险因素的控制

动脉粥样硬化性颈动脉狭窄常常是全身血管病变的一部分。因此,控制可以导致血管动脉粥样硬化的危险因素是颈动脉狭窄治疗的基础。主要包括:适当运动、控制体重、避免肥胖、戒烟、少饮酒、合理的控制血压、血糖、血脂等。

药物治疗

药物治疗则主要包括稳定动脉粥样硬化斑块以及抗血小板聚集药物。临床上常用的为他汀类调脂药物以及阿司匹林和/或氯吡格雷。除此以外,药物治疗尚包括针对危险因素如高血压、糖尿病的药物治疗。药物治疗只能起到稳定动脉粥样硬化斑块,尽量减少血栓形成,减缓动脉粥样硬化的进展的目的,从而降低脑缺血事件的发生,并不能从根本上去除斑块,或是达到恢复脑组织血流的目的。

手术治疗

手术治疗主要指颈动脉内膜切除术(CEA)。是目前唯一可以达到去除动脉粥样硬化斑块、重建正常管腔和血流的方法。到上个世纪80年代,欧美许多中心开始对CEA进行系统研究,多项多中心大样本随机对照研究显示,CEA对于重度颈动脉狭窄和症状性中度颈动脉狭窄的治疗效果明显优于药物治疗,现在,北美每年CEA可达到17万,已经成为治疗颈动脉狭窄的首选方案。是颈段颈动脉狭窄治疗的“金标准”。

介入治疗

上世纪90年代之后,随着设备和器械的进步,颈动脉支架血管成形术(Carotid Stenting Angioplasty, CAS)逐渐开展和普及,并有取代CEA的趋势。颈动脉支架主要是以血管内介入技术为基础,采用球囊或是支架扩张颈动脉的狭窄部位,从而达到重建颈动脉血流的目的。

1998年,英国率先设计开展了症状性颈动脉狭窄的CEA与CAS对比研究,但由于CAS技术尚不成熟,被安全委员会终止。2001年,CAVATAS研究公布了其研究结果,试验期间共计完成253例CEA与251例颈动脉狭窄的血管内治疗,结果显示,30天内主要预后事件的发生率类似,颅神经病变在手术组明显较多,局部血肿少见于血管内治疗组,1年后严重狭窄较多见于血管内治疗组,结论认为,二者的有效性和安全性相似,血管内治疗可以减少轻微并发症。之后,在2003年到2010年,CARESS研究、SAPPHIRE研究、EVA-3S研究、SPACE研究、ICSS研究和CREST研究等均报告了不同的结果,其中SAPPHIRE研究虽然认为二者在有效性和安全性方面没有显著性差异,但对于手术高危的特殊人群似乎更适于选择CAS治疗;EVA-3S研究、SPACE研究、ICSS研究则更倾向于CEA治疗;CREST研究是迄今为止最大一组国际多中心、随机、对照临床试验,美国108家及加拿大9家研究中心参与研究,旨在比较CEA与CAS在颅外段颈动脉狭窄中的治疗作用,自2000年至2008年共纳入患者2522名,进入最后临床分析的为CAS组1262名患者及CEA组1240名患者,平均随访时间为2.5年,CAS及CEA两组间无明显差别(7.2% vs 6.8%, P=0.51),在围手术期主要终点事件发生率方面,CAS及CEA两组间亦无明显差别(5.2% vs 4.5%, P=0.38),进一步分层统计显示,在围手术期死亡率上,CAS及CEA两组间无明显差别(0.7% vs 0.3%, P=0.18),在围手术期卒中发生率方面CAS明显高于CEA (4.1% vs 2.3%, P=0.01),但在围手术期心肌梗塞发生率方面CAS则低于CEA(1.1% vs 2.3%, P=0.03),其他的亚组分析还提示高龄人群更适合CEA治疗。

基于上述20多年的国外研究结果,现在,美国及欧洲的卒中防治指南中,都明确把CEA作为颈动脉粥样硬化性狭窄的首选治疗方式,并提示CAS可以在特殊人群中获得相似甚至更好的结果。今年初,美国14家专业协会联合发表《颅外段颈动脉和椎动脉疾病的处理指南:多个科学委员会的联合指南》,在强调CEA首选的同时,对于CAS的指证适当放宽,不仅作为部分替代CEA的治疗方法,而且对于无症状颈动脉狭窄的患者(血管造影狭窄程度在60%以上,多普勒超声为70%),在高度选择下,建议可以考虑行预防性CAS;同时,再次强调CEA与CAS的围手术期安全性问题,围手术期卒中或死亡率必须低于6%。